从“神舟”到“天宫”,在载人航天的历次巡天任务中,都少不了在浩瀚的宇宙中从各个方位“感知”地球,为我们生活的地球拍照的项目。

今天要介绍的就是在本次飞行任务中为“天宫二号”太空实验室定制的一台高性能航天“数码相机”。

当然,“数码相机”的说法只是为了帮助我们理解这台科学仪器的工作原理,而它的学名,是“宽波段成像光谱仪”。

这台相机有何特殊之处?我们细细来说。

能登上我国第一个真正意义上的太空实验室,宽波段成像光谱仪的“内力”相当深厚。

相机被安装在太空实验室对地观测面的“肚子”上,有了它,“天宫二号”可谓拥有了“火眼金睛”的本领,能够实现跟随太空实验室的飞行角度变化从多个方位对地成像。

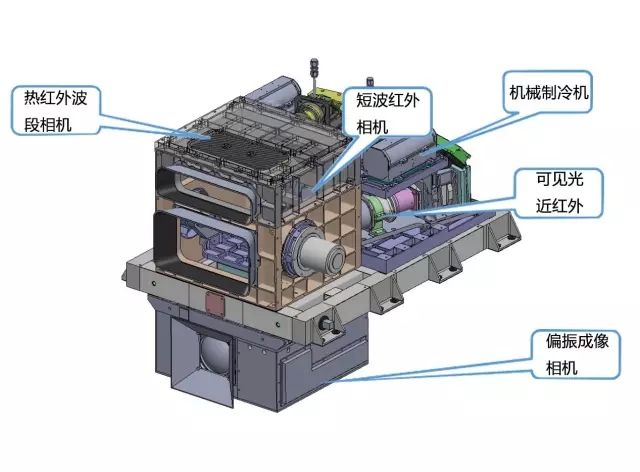

打开相机的外部“黑匣子”,可以看到它的内部有8台分4层结构精心设计的小相机。

其中3台是可见光近红外波段相机,2台是短波红外波段相机,2台热红外波段相机,还有最后一层是可见光波段偏振相机。

宽波段成像光谱仪实物照片(光机主体部分)

这些相机通过视场拼接组合在一起,可以扩大观测视场帮助相机“看”得更宽,更能够同时获取同一目标的图像、光谱和偏振信息。再往里看,可以发现相机有三样自主研制的核心“利器”。

一个是采用自主研发的新型长线列短波红外探测器,精心集成了1600个“视觉”单元,保证相机看的时间长,目标看得更清晰,使相机拥有穿云透雾的“功力”。

其二则是具有800个高灵敏度“视觉”单元的热红外探测器,它可以使相机具有夜视功能,昼夜不间断工作,能够探测到1/40度的温度变化。

其三则是配备一台高性能、高可靠性的灵巧型机械制冷机,用来满足热红外探测器需要的低温要求,保障其稳定工作在低至零下200度的环境。

宽波段成像光谱仪三维模装图

上天以后,相机就要马不停蹄开展太空工作。它的主要任务有两个,一个是看海,一个是看大气。

可见光近红外谱段的成像具有“图谱合一”的特点,也就是相机既能获得影像信息,也能同时获得物体的光谱特征信息。

这些“定量化”的图谱信息可用在海洋叶绿素、悬浊物含量、海洋海岸水色等遥感应用中。

比如,海水中叶绿素含量增大时,水色一般由蓝色向绿色转变,成像仪提取到海水叶绿素、色素浓度等遥感信息,不仅可以帮助海洋专家准确监测到发生在任何海域的赤潮现象,还可以估计出这片海域的浮游生物量和初级生产力,从而指导渔民出海作业等等。

地面可见光近红外成像图

短波红外辐射由于可以透过薄云层,主要用于可见光近红外探测通道的大气校正。在太空中观测地表目标时,都得通过地球上厚厚的大气层。

为了准确研究地表目标信息,必须剔除接受到信号中大气成分的影响。

由于海水在短波红外谱段基本为“零”信号,那么在这个谱段接受到的信号全部为大气成分信号,通过一定的算法计算,就可以将可见光近红外谱段各个探测通道的大气成像信号扣除掉,提高对地表目标提取信号的准确度。

地面短波红外成像图

相机昼夜不间断观测主要靠热红外成像来实现,不论白天、夜晚都可以正常工作,堪称劳动模范!

它可以探测水温、海冰和洋流信息,且具备很高的水温变化探测灵敏度,大约是1摄氏度的40分之一,比我国现有的海洋遥感器的探测灵敏度提高了好多倍。

地面热红外探测成像图

相机可以获取被探测对象的偏振信息。

何谓偏振?

我们知道,光是一种横波,它有偏振方向,如果放一个偏振片在偏振光前面,和偏振方向平行,透过光最强。而如果和偏振方向垂直,透过光最小,几乎为零。

生活中,应用到光偏振特性的场合很多,如摄影爱好者都熟悉的相机镜头偏振镜用来消除反光,在电影院用偏振镜看立体电影,汽车上使用偏振片降低在夜晚行车时迎面驶来车辆发射出的刺眼灯光等。

由于光的偏振特性对大气粒子特性(形状、大小和组成)具有独特敏感性,这个优势可以帮助研究人员对大气气溶胶和云粒子的尺寸大小、形状、光学厚度等微观特性和云的关键性能参数开展定量化研究,对气象预报、气候预测有很重要价值。

百姓们都关心,它能看到雾霾吗?回答是肯定的。它可以获取到雾霾的位置信息以及严重程度。

云的偏振成像对比(右为偏振图像)