行家小课堂 | 从“神舟”到“天宫”,看我国载人航天器应急救生技术发展

发布日期: 2025-04-09

信息来源: 中国载人航天工程网

字号: [大] [中] [小] [打印]

太空探索充满未知与风险,中国载人航天工程全线始终坚持质量第一、安全至上,始终把确保航天员安全摆在首要位置。载人航天器应急救生系统是带有载人航天器应急救生总体性质的一个系统,涉及面广、技术复杂、可靠性与安全性要求高。随着工程的建设与发展,我国逐步建立了完备的应急救生系统,该系统在载人航天器正常飞行状态下待命值班,在危急时刻随时准备启动救援;在出现非致命性故障状态下,能够排除故障,保证航天员的安全和飞行任务的完成;在出现致命性故障状态下,采取相应的应急救生措施,以保障航天员安全返回地球家园。

一、载人飞船应急救生系统

1.系统组成

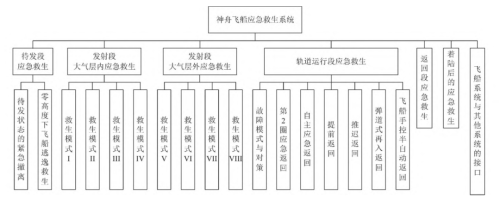

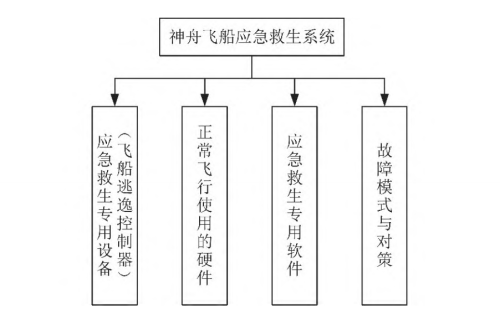

神舟载人飞船是往返天地的交通工具,其应急救生系统按飞行阶段可分为待发段应急救生、发射段大气层内应急救生、发射段大气层外应急救生、轨道运行段应急救生、返回段应急救生、着陆段应急救生;按照其硬件和软件性质可分为应急救生专用设备、正常飞行使用的硬件、应急救生专用软件、故障模式与对策。

载人飞船应急救生系统组成(按飞行阶段划分)

载人飞船应急救生系统组成(按软硬件类型划分)

2.系统特点

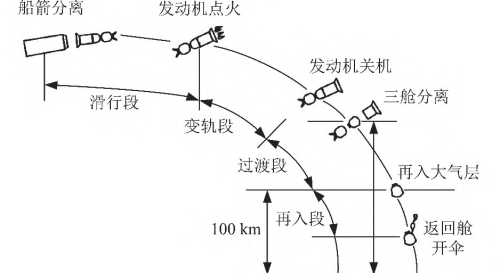

从神舟飞船的待发段至返回舱着陆后的全过程都有应急救生方案的设计和试验,就像给飞船安装了“全程保险”,也为航天员的飞行安全提供了全程保护。以发射段大气层内应急救生为例,在救生模式I状态下,当飞船系统收到逃逸指令后,飞船采用制导导航与控制(GNC)分系统根据导航参数实施轨道计算、实时确定返回舱从逃逸塔分离时刻的方法,可有效满足救生模式I情况下返回舱的开伞条件。以发射段大气层外应急救生为例,在救生模式VI状态下采用海上定区溅落方案,即飞船采用变轨发动机推力调整落点,使返回舱能准确溅落在海上救生区,从而大大减少海上搜救船队的数量,满足对搜救时间的要求。

海上定区溅落方案飞行过程示意图

3.主要成就

载人飞船应急救生系统先后在飞船逃逸救生分离动力学试验与分析、零高度逃逸救生飞行试验、神舟四号无人飞船飞行试验等多项任务中验证成功,不断完善并应用至今。

零高度逃逸救生飞行试验

二、中国空间站应急救生系统

1.系统组成

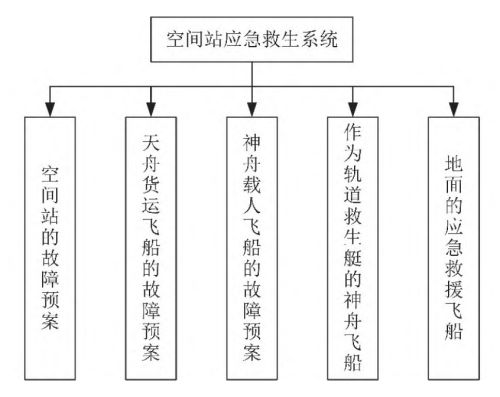

作为长期在轨稳定运行的载人航天器,中国空间站的应急救生系统则更为复杂和完善,其系统组成包括五个部分:空间站的故障预案、天舟货运飞船的故障预案、神舟载人飞船的故障预案、作为轨道救生艇的神舟飞船、地面的应急救援飞船。神舟飞船将航天员送至空间站后,便作为轨道救生艇停靠在空间站上,一旦空间站发生致命性故障,航天员可搭乘该飞船返回地面。当在轨救生艇因故障不能安全搭载航天员返回地面时,则由地面发射一艘无人应急救援飞船代替轨道救生艇将航天员接回地面。

中国空间站应急救生系统组成

2.系统特点

空间站的应急救生设计体现于在轨健康管理技术中,设计了数千项故障预案。空间站的健康管理系统一般分为站载健康管理系统和地面健康管理系统,前者具备健康管理体系架构中的数据获取、数据处理、状态监测、健康评估和决策支持功能,后者具备状态监测、健康评估、故障预测、决策支持功能,在全数字仿真验证平台和半物理仿真验证平台的支持下,具备最准确的健康评估和决策支持能力。

紧急故障处置需要由空间站站载健康管理系统自动完成,由地面健康管理系统作为备份。为满足故障处置的实时性要求,在经过健康评估后,在预测之前选用并执行预置的对策程序,避免故障扩散。而对于扩散较慢的故障判读往往需要进行趋势分析,并综合多个系统的测量信息,对计算机内存要求较高,容易出现漏判误判的情况,因此主要由地面系统完成。

3.主要成就

在空间站阶段,应急救生系统设计实现了载人飞船“滚动待命”,即一艘飞船从发射起至返回地面为止,另外一艘飞船处于地面应急待命状态,若遇紧急情况可快速发射进行救援。

从载人飞船的飞行全阶段救生模式,到空间站阶段的飞船“滚动待命”机制,载人航天器应急救生系统生动诠释了“以人为本,安全至上”的设计理念,体现了对航天员生命安全的高度负责,相关技术及应用成果为后续空间站运营、载人月球探测的应急救生系统研制奠定了坚实的基础。

参考文献[1]李颐黎,陈伟跃.我国载人航天器应急救生技术发展[J].航天器工程,2022,31(06):242-246

(责任编辑:郝祎咛)