科普 | 火箭残骸如何回收?

发布日期: 2020-05-03

字号: [大] [中] [小] [打印]

运载火箭将卫星或飞船送入太空后,部分箭体进入更遥远的太空,部分坠入大海,部分坠落地面。火箭飞行过程中掉下来的部分称之为残骸。按照火箭残骸的产生流程,可大致分为如下几个部分:部分残骸是在火箭发射后几乎马上就会重新返回地面,甚至在火箭刚开始呼啸震动时就会“掉渣”。这其实是火箭保温泡沫或结的冰。

我们常说的残骸都是指的火箭的大残骸,以我国载人航天所使用的长征二号F(CZ-2F)运载火箭为例,在发射后三分钟内,火箭的逃逸塔、助推器、一级火箭、整流罩等重要组成部分会相继程序分离,由于上升的高度不高,很快就坠落回地面了。我国三大传统发射场——酒泉、太原、西昌都位于内陆,每次发射后都需要回收这一批残骸。而我国的滨海新发射场——文昌发射场位于海边,每次发射完火箭的残骸直接掉到公海里,不会造成任何的威胁,所以也就不用回收了。

长征二号F点火升空

大部分的火箭二级或三级往往会飞得更高,实际上已经进入了太空。但由于这些火箭子级位于低地球轨道上,靠近大气边缘的气体足以造成阻力,拖拽着它们再入大气层。不过大家不用担心这部分火箭造成的威胁,它们再入速度很快,与大气层空气剧烈摩擦后,会在天空中变成美丽的流星焚烧殆尽。

火箭残骸回收主要工作

火箭残骸落区多是偏远山区或大漠戈壁,地广人稀、交通不便。有的地方山高谷深、重峦叠嶂,有的悬崖峭壁、河急滩险,有的黄沙荒漠、连绵不绝。落区工作人员会提前通过广播、短信、微信等形式将火箭发射的消息告诉落区群众,火箭升空前一小时,落区上空会响起防空警报,工作组将群众全部疏散到空旷、开阔的场地,确保落区群众生命安全。

火箭残骸落入预定区域后,工作组利用声音、定位系统、地形图等预判落点位置,并通过前方观察哨确认残骸具体落点,同时回收分队赶赴残骸现场。

火箭残骸坠落后的照片

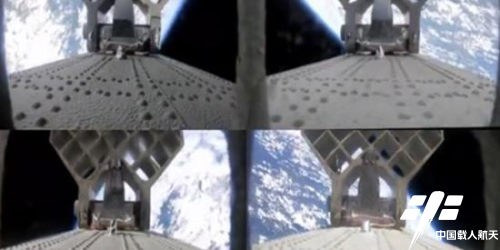

精确回收利器1——栅格舵控制技术

2019年,长征二号丙火箭首次实现了子级火箭的精确落地,火箭使用了名为“栅格舵控制技术”的黑科技,成为世界上第二个掌握这种技术的国家,这种技术让运载火箭在未来重复使用成为可能,除了符合绿色环保的时代要求,也让航天发射的最后一个高危环节得到了有效的管控。

栅格翼与传统的气动舵面相比,在相同的飞行速度下,飞行器的气动控制效率要高得多,另外翼产生的作用力也比传统舵面大得多。栅格翼安装在火箭的前部,角度是固定的,主要是起到稳定火箭姿态的作用。

近年来,我国运载火箭发射呈现高强度、高密度的态势,光是2018年就发射了38次,平均每月3次之多。因此火箭残骸降落带来的安全问题也越来越受人们关注。按照惯例,火箭在发射前会事先划出长宽70*30公里可供火箭残骸降落的地区。在“栅格舵控制技术”出现之前,火箭残骸降落的随机范围很大。

栅格舵:火箭精准控制的关键

精确回收利器2——降落伞控制技术

2020年3月,长征三号乙运载火箭成功发射第54颗北斗导航卫星。在此次任务中,火箭助推器首次验证了基于降落伞的落区控制技术。在此次任务中,研制人员给火箭的一个助推器安装了多个降落伞,在坠落过程中先后展开,成功控制了助推器坠落时的姿态和方向。

从提出方案到这次成功实现此次试验验证,跨越了十多年时间。那么,伞降控制究竟难在哪?此次试验又实现了怎样的突破呢?

难点就在于伞怎么打开。一个助推器大概有4吨重,分离时姿态不受控,需要找到一个准确的开伞时机,让助推器的角度、速度和姿态等指标都能满足开伞的要求。为了能够准确地抓住这个时机,研制人员在助推器上安装了一套测量装置,能够实时监测到助推器的位置和姿态。不仅如此,这套装置还基于北斗系统,实现在复杂野外山林地区的精准的定位跟踪,研制人员五分钟内就精确知道它的落点位置,相当于整个再入过程是全程跟踪可控的。 这也是我国首次在火箭发射任务中实现残骸信息的实时接收、处理和显示。(中国航天科技集团一院一部火箭设计师 钱航)

长征三号乙运载火箭成功发射后助推器精准落地