2009年10月30日11时,神舟七号伴随卫星在轨正常工作400天、绕地球飞行6350圈后进入大气层,自然陨落!至此,伴随卫星飞行试验任务圆满结束。 伴星试验的成功,标志我国成为世界上第三个掌握空间释放和绕飞技术的国家。为了纪念这颗微小卫星为中国载人航天工程空间应用所做出的贡献,我们特别策划了本专题。探索太空永无止境,空间应用任重道远!祝愿空间应用系统取得更加丰硕的科学及应用成果。

2009年10月30日11时,神舟七号伴随卫星在轨正常工作400天、绕地球飞行6350圈后进入大气层,自然陨落!至此,伴随卫星飞行试验任务圆满结束。 伴星试验的成功,标志我国成为世界上第三个掌握空间释放和绕飞技术的国家。为了纪念这颗微小卫星为中国载人航天工程空间应用所做出的贡献,我们特别策划了本专题。探索太空永无止境,空间应用任重道远!祝愿空间应用系统取得更加丰硕的科学及应用成果。 2009年10月30日11时,由载人航天工程空间应用系统牵头负责,中科院上海微小卫星工程中心承研的神舟七号伴随卫星在轨正常工作400天、绕地球飞行6350圈后进入大气层。

解读神七伴随卫星

解读神七伴随卫星 神七伴随卫星三大使命

神七伴随卫星三大使命

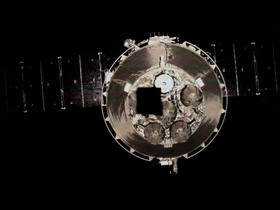

伴随卫星如何伴随飞船?

伴随卫星如何伴随飞船? 为何要开展伴随卫星试验?

为何要开展伴随卫星试验?